🧠 Aprender sin maestros: el espejismo de la eficiencia educativa

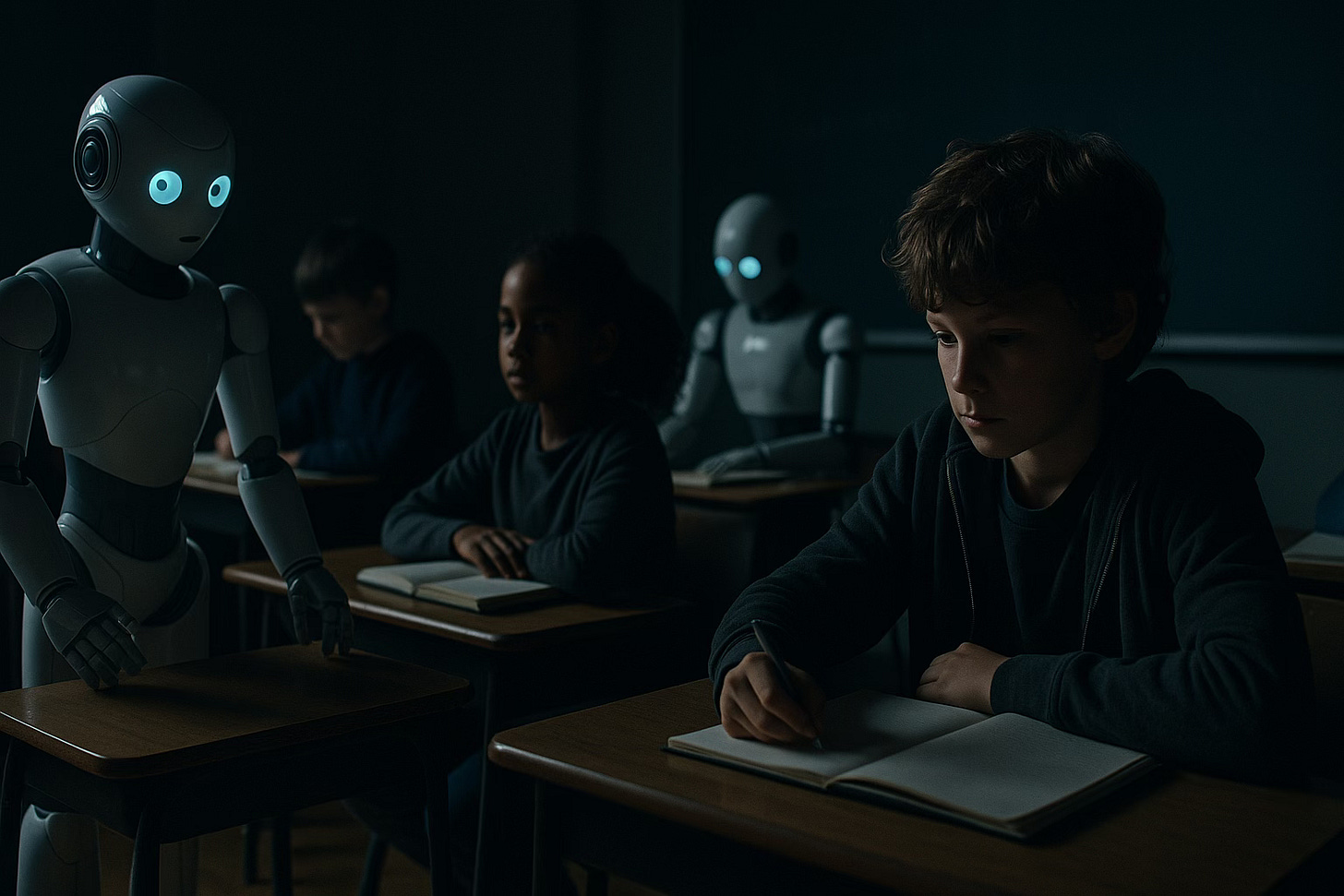

La inteligencia artificial promete personalización y resultados en menos tiempo; pero cuando la eficiencia se confunde con educación, el costo puede ser una generación que sepa responder… sin entender

“La IA no resuelve una mala pedagogía; la amplifica.”

Una idea que seduce (demasiado rápido)

Hace unos días vi el programa de Andrés Oppenheimer titulado “Las nuevas escuelas sin maestros y con inteligencia artificial”. En él se presentan las llamadas escuelas Alpha, una red de colegios en Estados Unidos que promete enseñar materias básicas en solo dos horas al día, guiadas por algoritmos de personalización y no por docentes tradicionales.

La idea suena tentadora: aprendizaje adaptativo, atención individual y más tiempo libre para desarrollar “habilidades para la vida”. Pero mientras más escuchaba el entusiasmo con que se describía el modelo, más pensaba en los apuntes del libro IA y Educación (Magro, Lara y Cerezo, 2023) y en los marcos de competencias de IA de UNESCO. Todos coinciden en algo esencial: la tecnología puede mejorar la enseñanza, pero no reemplazar su sentido.

Cuando la eficiencia se disfraza de aprendizaje

La directora de las escuelas Alpha explicó en la entrevista que sus estudiantes aprenden matemáticas y lenguaje en apenas dos horas diarias, gracias a un sistema que adapta cada lección al nivel del alumno. El resto del día lo dedican a talleres de oratoria, finanzas y proyectos.

Suena moderno, eficiente, hasta liberador; pero también peligroso. Reducir el aprendizaje a un proceso de “dos horas bien enfocadas” confunde eficiencia con profundidad. Aprender no es solo adquirir información: es construir significado, discutir, aplicar, equivocarse y volver a intentar.

El riesgo de estas narrativas es que nos hagan creer que menos tiempo es sinónimo de más aprendizaje, cuando en realidad es una promesa de productividad mal entendida.

El espejismo de la autonomía

La académica Emiliana Vegas, de la Universidad de Harvard, lo dijo con claridad en el mismo programa: este tipo de modelos puede funcionar para familias con recursos, tiempo y acompañamiento, pero no para la mayoría.

Las escuelas Alpha presuponen una estructura familiar que compensa la ausencia del maestro. En América Latina, donde muchas escuelas aún luchan por garantizar jornada completa o acceso a conectividad, “aprender solos con IA” no es autonomía, es abandono.

La brecha educativa no es solo tecnológica, es también pedagógica y emocional, porque aprender implica vínculos, no solo datos.

Tres riesgos que no podemos ignorar

Primero, el atajo cognitivo. Cuando una herramienta entrega respuestas inmediatas, el cerebro deja de ejercitar la duda y el razonamiento. Si la tarea no exige explicar, defender o transferir lo aprendido, el estudiante puede “saber responder” sin entender nada.

Segundo, la desigualdad de condiciones. Un modelo que se basa en autoaprendizaje requiere disciplina, acompañamiento y tecnología. Sin eso, amplía las brechas. En contextos vulnerables, el algoritmo no nivela: acelera las diferencias.

Tercero, la pérdida de criterio y humanidad. Una IA puede corregir errores o generar textos impecables, pero no enseña empatía, ética ni pensamiento crítico. Si el aprendizaje se terceriza, la mente se adormece y la escuela se deshumaniza.

Tres oportunidades que sí vale la pena explorar

Aun así, no se trata de rechazar la IA, sino de usarla con propósito. Una experiencia de aprendizaje con IA, bien diseñada, puede multiplicar las capacidades docentes y abrir nuevas formas de aprendizaje.

Primero, la personalización con guía humana. La IA puede adaptarse al ritmo de cada estudiante y ofrecer retroalimentación inmediata, siempre que exista mediación pedagógica. Un buen docente convierte al algoritmo en un aliado, no en un reemplazo.

Segundo, la evaluación formativa y la metacognición. Las herramientas de IA permiten registrar procesos, detectar errores y promover la reflexión. Lo importante no es si la IA acierta, sino si el estudiante entiende por qué.

Tercero, la accesibilidad y la inclusión. Lectores automáticos, resúmenes o traducciones son enormes aliados para quienes enfrentan barreras de aprendizaje; pero deben integrarse bajo marcos pedagógicos serios, como el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL); así se puede garantizar que las estrategias empleadas tienen como fin que todos puedan acceder al conocimiento, sin etiquetas.

Más allá de la fascinación tecnológica

Oppenheimer cierra su programa con una frase sensata: “...la IA debe ser un complemento, no un sustituto”. Coincido plenamente, aunque agregaría algo más: El debate no es si la IA debe entrar al aula, sino cómo y para qué lo hace. Volver al lápiz y papel —como se está haciendo en algunas escuelas y universidades — no resolverá nada si seguimos enseñando para memorizar. Lo que necesitamos son tareas que no puedan resolverse con un clic, que exijan criterio, defensa y creación.

En otras palabras, una IA bien usada puede potenciar la práctica deliberada y la retroalimentación; pero una IA sin propósito solo amplifica lo que ya estaba mal diseñado.

Antes de dejarnos deslumbrar por las promesas

Antes de adoptar cualquier plataforma o proyecto basado en inteligencia artificial, vale la pena detenernos y hacer algunas preguntas incómodas, pero necesarios. No son preguntas técnicas; son preguntas educativas:

¿La herramienta muestra evidencia real de aprendizaje o solo números y porcentajes?

¿El rol del docente se fortalece o se reduce a vigilar una pantalla?

¿La IA respeta la privacidad y evita sesgos en sus recomendaciones?

¿Las tareas que propone estimulan el pensamiento crítico o solo la práctica mecánica?

¿Quiénes quedan fuera de este modelo: los estudiantes sin conectividad, sin apoyo en casa, sin voz?

Responderlas con honestidad dice más sobre la calidad de una innovación que cualquier demostración tecnológica o video promocional.

Educar para entender, no solo para responder

La inteligencia artificial seguirá transformando la escuela, con o sin nuestro permiso; la pregunta es qué tipo de escuela queremos construir con ella.

Podemos usar la IA para acelerar tareas o para profundizar aprendizajes; para reducir el trabajo docente o para liberar tiempo de conversación y reflexión; para enseñar a repetir… o para enseñar a discernir.

El futuro de la educación no dependerá de quién use mejor los algoritmos, sino de quién entienda lo que significan; porque la tecnología puede mejorar muchas cosas, pero aún no ha aprendido a enseñar algo esencial: a pensar con otros, y por cuenta propia.

Y entonces, frente a esta nueva promesa de “aprender sin maestros”, conviene preguntarnos:

¿Queremos escuelas más rápidas… o escuelas que formen mentes capaces de pensar, sentir y decidir por sí mismas?